K-Classic News 평론가 |

우리 오케스트라는 서양음악사를 재현할 뿐 우리 작곡가의 작품은 다루지 않는다. 여러 요인이 있겠지만 우리 문화에 대한 마인드 부재다. 교향악축제에서도 3~4곡이 전부이고 아무리 쿼트제를 주장해도 예술의전당부터가 꿈쩍하지 않는다.

시절이 바뀌고 예술의 흐름이 크게 달라져 대한민국의 위상과 관심이 달라졌지만 동상이몽이다. 참으로 무서운게 고정관념이고 개념 파악이 안되는 설정이다. 세계적인 콩쿠르 석권에서 보여주듯 연주 기술력은 놀라운데 정작 우리 것을 담는 그릇으로서 활용되지 못하니 안타깝다. 이런 현상은 정부의 기금 지원을 밑빠진 독에 물붙기 식의 비 효율의 극치로 만든다. 일회성이기 때문이다.

대한민국을 대표하는 브랜드의 오케스트라 출시를

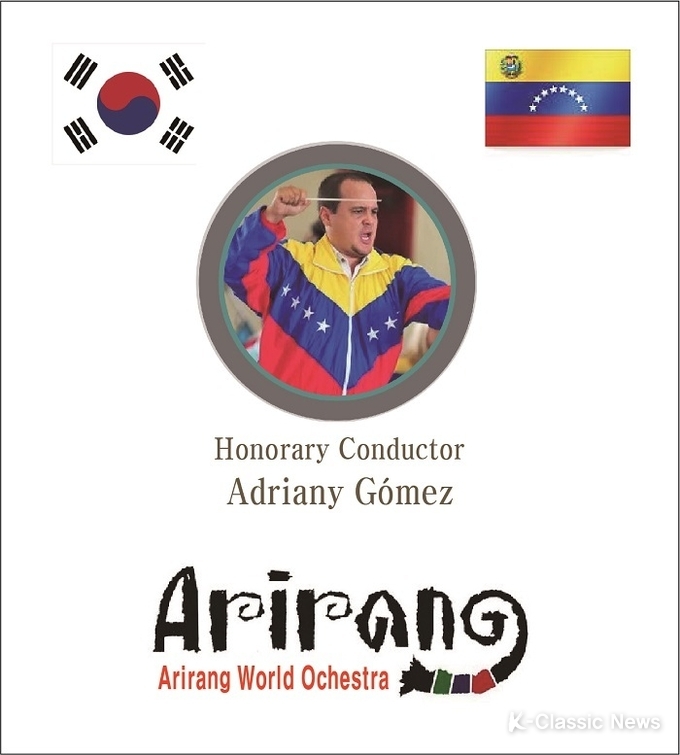

우리를 대표하는 브랜드의 이름으로 뭐가 좋을까? 아리랑이 아닐까 한다. 세계인이 이미 인지하고 있는 캐릭터여서 이를 대신하는 네이밍을 찾기 어렵다. 그러나 누구도 쓰지 않는다. 아리랑이란 옛 이름의 촌스러운(?) 이미지에서 벗어나지 못하기 때문이다. 그러나 아리랑에 현대적 해석을 하고 여기에 내용물들을 신선하고 매력적인 요리를 넣는다면 상황은 달라진다. 거의 20년 전에 만든 아리랑 오케스트라의 디자인을 꺼집어 내어 신한류의 상징으로 만들어 가고 싶다.

하루아침에 이뤄지지 않는 것이 비단 로마뿐이겠는가. 인식이 바뀌는데는 실로 오랜 시간이 걸리고 화석처럼 굳어진 돌머리 사회에서 인식 깨기는 주춧돌에 떨어지는 빗방울의 노래 일지 모른다. 그래도 바람처럼 보이지 않게 자나 께나 흔들어야 한다. 마치 선각자가 새벽 별을 보고 집을 나서는 마음도 이같지 않겠는가.

누구도 쓰지 않는 굴러다니는 '아리랑' 이란 천시받는 돌멩이 하나에다 우리의 정체성을 담고 고유 색깔의 옷을 입혀 한국을 대표하는 오케스트라를 만들고 싶다. 우리 작곡가들이 언제든 사용할 수 있는 축구, 야구. 농구의 전용구장이고 싶다. K클래식이 나서는 이유다.

프란츠 에케르트 대한제국 애국가 제정 120주년을 기념한 독일 베를린 콘체르트 하우스 콘서트 연주회