K-Classic News |

반짝이는 것. 화려한 것. 비싼 것. 아무나 가질 수 없는 것. 미술에서 가장 쉽게 관심을 받는 이야기는 이런 것들입니다. 덕분에 아트페어 기사를 쓰게 되면, 어떤 작품이 얼마나 비싼 가격에 팔렸고, 얼마나 대단한 사람들이 페어를 찾았으며, 그 안팎에서는 또 얼마나 화려한 파티들이 벌어졌는지를 다루게 됩니다. 저 역시 그런 기사를 썼지만.. 오늘 뉴스레터에서는 좀 더 솔직한 이야기를 독자 여러분과 나누고 싶습니다.

한남 나잇, 디너파티, VIP 오픈, 삼청 나잇…. 영어 단어들로 장식된 시간을 지나고 난 뒤의 차분함 속에서 떠오르는 생각들을 공유합니다.

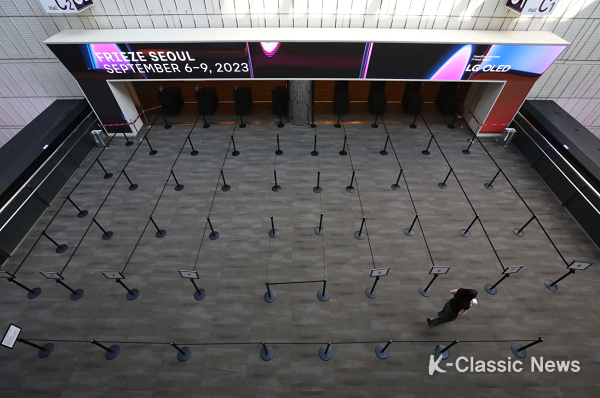

사진: 뉴스1

반짝이는 것을 쫓는 사람들

“한국에서 1년 동안 소비할 샴페인의 절반은 이번 주에 쓰였을 것 같아요.”

프리즈 서울의 6일 개막을 전후로 한 ‘아트위크’의 막바지인 오늘 어느 갤러리스트가 제게 한 말입니다.

5일부터 7일까지 한남동, 청담동, 삼청동 갤러리들이 나눠준 술과 음식은 물론, 미술계 관계자들이 참가했을 수많은 저녁 식사와 파티를 생각하면 그럴 수도 있겠다는 생각이 듭니다. 가느다란 샴페인 잔에서 수직으로 피어오르다 사라지는 거품처럼, 아트페어와 갤러리에는 반짝이는 무언가를 쫓는 사람들로 북적였습니다. 이들은 멋진 옷을 입고 작품 앞에서 포즈를 취해 보이고, 인스타그램에 업로드하며 분위기를 마음껏 즐겼습니다.

작품 구경만큼이나 사람 구경이 재밌는 일주일이었습니다. 사람들은 모두가 가장 마음에 드는 옷을 입고 나타났지만, 그 결과는 조금씩 다른 패션 스타일로 나타났죠. 다양한 모습을 한 사람들이 좋아하는 작품의 취향도 옷처럼 모두 다를 것입니다. 각자가 좋아하는 취향의 작품을 즐기고 만족할 수도 있겠지만, 아트페어에서는 그 작품들이 돈으로 가치가 매겨진다는 현실도 마주하게 됩니다. 어떤 작품은 몇백만원, 다른 작품은 몇십억을 하는 냉정한 숫자 앞에서 사람들은 주눅이 듭니다.

내가 좋아하는 작품은 별로인가?

비싼 작품이 더 좋은 거겠지?

나는 왜 그런 작품을 가질 수 없을까.

그 결과 페어에서 뉴스가 되는 것은 ‘최고가 작품’이죠.

‘최고가’라는 수식어 앞에서 우리가 작품 앞에서 눈과 마음으로 마주할 수 있는 많은 것들은 생각의 저편으로 멀어지고 맙니다. 그리고 이 말들이 작품의 설명을 대신합니다.

“##억 원에 팔린 작품이래.”

“이게 그렇게 비싼 작품이래.”

“이걸 산 사람은 얼마나 돈이 많을까?”

사진: 뉴시스

오늘의 숫자와 내일의 감각 사이

프리즈 서울 VIP 오픈과 기사 마감으로 정신없는 시간이 지난 뒤. 조금 한산해진 페어장 카페에서 컬렉터 A씨를 만났습니다. 자기만의 취향이 보이는 컬렉션에 제가 예전부터 호기심을 갖고 있었던 분이었죠. 그가 흥미로운 이야기를 해주었습니다.

“수 년 전에 갤러리에서 두 작품을 보여주었어요. 둘 다 가격은 2000만 원 정도로 비슷했고, ㄱ보다 ㄴ작품이 제 취향이었죠. 그런데 왠지 제 눈에 ㄱ 작품이 시장에서 인기가 많을 것 같다는 느낌이 왔어요. 고민하다 결국 취향대로 선택했는데, ㄱ 작품이 몇 년 사이에 수억까지 가격이 오르더군요. 지금도 제 선택에 후회는 없지만 이런 생각도 해봅니다. 내가 그 때 조금만 양보해서 ㄱ 작품을 골랐다면 그 차익으로 ㄴ 작가의 작품 여러 점을 살 수 있지 않았을까하는...(웃음)”

그의 이야기에서 컬렉터에게 주어지는 많은 조언들을 다시 생각해볼 수 있었습니다. 투자는 생각하지 말고 좋아하는 작품을 사라? 아니면 투자를 위해 오를 작품을 골라라? 사실은 둘 다 모든 상황에 적용하기는 어려운 말입니다. 예술 작품의 가격을 생각하면, 그저 좋아하는 마음만으로 사기는 쉽지 않습니다. 그렇다고 작품 가치의 향방을 예측하기란 더욱 어려운 일이고요.

다만 나의 안목과 선택을 믿는다면 당장의 가격은 중요한 것이 아닐 수 있다는 결론으로 대화는 마무리 지었습니다. 특히 그 안목의 기준이 순간의 감흥이 아니라 시대의 흐름에 관한 지식과 감각, 그리고 미술사 흐름에 대한 이해에 기초한 것이라면 말이죠. 지금 시장의 반응이 중요한 게 아니라 그 작품이 미술사에 남게 될 것이라면 오랜 시간이 증명해 줄 것이라는 이야기도 나누었습니다. 또 단순히 금전적인 가치 뿐 아니라 좋은 작품을 집에 두고 가족들이 감상하며 얻는 감각과 경험도 충분한 가치가 있다는 이야기도요.

사진: 뉴시스

공허한 시간들, 중심이 필요해

아트페어를 계기로 작품의 가치는 돈으로 매길 수 없다거나, 글로벌 페어가 한국 미술계를 황폐하게 할 거라는 순진한 얘기를 하려는 것은 아닙니다. 프리즈 위크를 지나면서 이는 되돌릴 수도 없고 자연스럽게 받아들여야하는 흐름임이 더 피부에 와닿았습니다. 페어를 계기로 다양한 사람들이 만나고, 서로 생각을 나누며, 한국에 대해 알게 되는 장이 열린 것이 사실이었기 때문입니다.

그렇지만 서울보다 오래 전부터 글로벌 페어를 열어왔던 홍콩을 떠올리면, ‘아트위크’가 공허한 시간이 되지 않기 위해서는 중심이 필요하겠다는 생각이 들었습니다. 매년 ‘아트바젤 홍콩’이 열리면 미술인들이 이 도시를 찾고 떠들썩한 파티를 열지만, 정작 홍콩 미술 씬에 대해서는 알 기회가 많지 않았습니다. 오래 전부터 운영되어 온 여러 비영리 기관은 있었지만, 제대로 된 미술관인 M+가 문을 연 건 최근의 일입니다.

미술인들이 모여든다고 해도, 한국 미술이 어떤 맥락을 갖고 있는지, 그것을 설득력 있게 제시할 수 없다면 결국 이 도시는 하나의 거대한 마케팅 플랫폼, 파티장에 그치고 말 것이라는 이야기죠.

가격은 중요하지만, 그 가격을 이야기하기 전에 작품 앞에서 우리는 무엇을 느끼는지. 그것이 과연 진실된 감각인지. 또 더 나아가 세계 보편적인 미술사 맥락에 비추어 합당한 논리를 갖추고 있는지를 고민해봐야 할 시간이 닥쳐오고 있다는 생각이 들었습니다.

샴페인의 거품처럼 반짝이다 터져버릴 예쁜 것이 아니라 오랜 세월을 버텨낼 예술의 가치를 우리는 무엇이라고 생각하는지를 말입니다.

이번주 프리즈 서울과, 키아프, 서울아트위크를 겪은 독자분들은 어떤 생각을 하셨나요?

김민 기자