K-Classic News 노유경 평론가 |

[노유경 율모이]

작곡가 탁현욱은 윤동주를 이렇게 노래했다

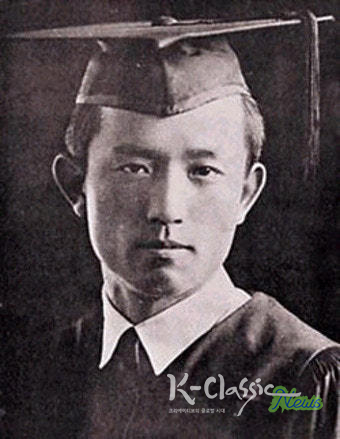

올해 2025년은 윤동주의 서거 80주년이자 광복 80주년이 겹친 해이다. 스물일곱에 세상을 떠난 시인, 만약 그가 살아 있었다면 백세 시대의 지금 107세로서 우리 곁에 있었을지도 모른다. 하지만 그가 남긴 시는 그 자체로 젊고도 영원한 생명력을 품고 있으며, 그 목소리는 오늘도 우리를 부른다.

작곡가 탁현욱은 이 윤동주의 언어를 음악으로 불러냈다. 필자는 예전에 탁현욱 작품에서 ‘점과 선’으로 이루어진 추상적 그림을 보았다고 리뷰한 적이 있다. 소리는 색과 형태로 들리고, 침묵마저 하나의 획처럼 남았다. 그 세계는 시각과 청각이 교차하는 공간이었고, 음악은 마치 미완의 드로잉처럼 우리의 내면에 선명한 선을 그려넣었다.

이번에 만난 가곡 「달밤」과 「서시」는 그동안의 작법과 결이 다르다. 여전히 점과 선의 미학은 살아 있지만, 더 이상 단순한 추상이 아니다. 시인의 언어와 정서가 음악 속에서 호흡하며, 청자에게 직접적으로 다가온다. 「달밤」에서는 고요와 그림자의 무게가, 「서시」에서는 고백의 화법과 의지가 시와 함께 살아 숨 쉰다. 여기에서 탁현욱 음악의 변화를 본다. 추상적 선율과 구조의 세계를 넘어, 시대와 시인의 목소리를 품은 보다 인간적이고 서정적인 울림으로의 이동이다. 바로 그 지점에서 윤동주의 80년이, 그리고 우리의 80년이 다시 만나고 있다.

달밤

1937년 윤동주의 「달밤」은 원치 않았으나 떠나야 했던 젊은 날의 상처와 고적(孤寂)을 품고 있다. 이 시는 의외로 많은 작곡가들의 손을 거치지 않았고, 근래 조용히 길을 연 해석이 하나 있었을 뿐이다. 이번 탁현욱의 곡은 그 자리에 다른 결의 달빛을 세운다. 무대의 축적과 악보 보급이 뒤따른다면 이 버전이 자연스레 「달밤」의 스탠다드로 올라설 가능성을 조심스럽게 예감한다. 첫머리의 반주는 바흐 인벤션 혹은 푸가의 짧은 단면을 떠올리게 한다. 하프시코드의 가느다란 금속성 질감과 성악의 숨이 교차하고, 건조하면서도 투명한 음색이 대위적 긴장을 그린다. 성악선은 의도적으로 단순하다. 그러나 그 단순함이 허술함이 아니라 맥박으로 작동한다. 미세하게 변주되는 상승·하강의 결이 호흡을 이끌고, 청자는 그 호흡의 리듬 속으로 천천히 끌려 들어간다.

그리고 전환. 첫 프레이즈가 마감되고, 죽음을 예감케 하는 지명 ‘북망산’이 등장하는 순간 색채가 달라진다. 그지점부터 선율은 추상의 선을 벗어나 의미의 촉을 세우며 서늘한 장력을 축적한다. 무채색의 달빛이 문득 붉은 그림자를 드리우듯, 음악은 낯선 떨림을 불러오고, 리듬의 걸음은 은근히 탱고의 보법을 닮는다. 그래서일까. 그레이스 존스의 〈I’ve Seen That Face Before〉에서 감지되는 묘한 압박과 여운이 겹쳐 들린다—직접 인용이아니라, 정서의 공명으로서.

여기에서 대중음악의 사례를 소환한 까닭은 비유의 편의가 아니다. 〈I’ve Seen That Face Before〉는 피아솔라의〈Libertango〉를 토대로 한 탱고-오스티나토의 긴장을 핵으로 삼는다. 미세하게 앞뒤로 쏠리는 하바네라 계열의걸음, 단조를 축으로 한 응축된 선율 장력, 반복 위에 얹히는 서늘한 음향의 압박—이 세 요소가 ‘북망산’ 이후 탁현욱의 전개에서 감지되는 긴장과 구조적으로 포개진다.

이는 장르 취향의 문제라기 보다, 서로 다른 레퍼토리에서 동일한 장력과 보법을 지시하는 음악학적 대응에 가깝다. 덕분에 청자는 낯선 현대어법을 이미 체화된 리듬-정서의 틀에 정박시키며 듣게 된다. 이후 전개에서는 점·선의 추상이 배후에 남되, 시어가 전면으로 떠오른다. 음형의 반복은 난삽함을 경계하고, 발성의 공간을 넓게 남겨 자음과 모음이 또렷이 선다. 그 결과, 음악은 시를 해석하는 장치가 아니라 시의 호흡을 옮기는 통로가 된다.

며칠 전 바다 위에 떠오른 혈월(Blood Moon)의 기억이 자연스레 겹친다. 붉게 물든 달빛은 단순한 아름다움이 아니라, 처연과 심연이 뒤섞인 빛이었다. 탁현욱의 「달밤」은 그 달빛을 소환한다. 윤동주의 달은 흰 빛만이 아니다. 피 서린 시대의 달, 시인의 심정을 드리운 달이기도 하다. 이번 가곡은 그 달빛을 붙잡아, 추상을 넘어 시어의 고백으로 나아간다. 요컨대, 이 「달밤」은 소리의 그림에서 말의 호흡으로 중심을 옮긴 작품이다. 남은 과제는 분명하다. 더 많은 무대, 더 다양한 성부와 편성으로의 확장, 그리고 악보의 안정적 유통. 그 시간이 쌓일 때, 이 곡은 단발의 발견을넘어 표준 레퍼토리로 설 것이다.

서시

작곡가 탁현욱

텍스트 차원에서 「서시」는 시집의 서문으로 쓰인 시인의 좌우명 격 자기고백이다. 1941년 11월 20일, 윤동주는 자신의 시집 앞에 이 시를 자필로 붙였고(당시에는 표제가 없었다). ‘서시’라는 표제는 1948년 유고 시집 『하늘과 바람과 별과 시』가 출간될 때 동생 윤일주와 정병욱이 붙인 것으로 알려져 있다. 마지막 행“ 오늘밤에도 별이 바람에 스치운다”는 시간을 현재로 열어, 결의가 추상적 선언으로 흩어지지 않게 붙든다. 시를 음악으로 옮기는 길은 크게 둘로 갈린다.

하나는 문장의 억양과 숨, 단어의 힘줄을 선율로 옮겨 말하듯이 노래하는 길(푸랑크, 브리튼의 계보)이고, 다른 하나는 단어를 점과 선의 음향으로 분해해 소리의 무늬로 다시 그리는 길(베베른의 계보)이다. 탁현욱의 「서시」는 전자를 따른다. 시어의 호흡과 고백을 전면에 두고, 도입동기의 이중 제시로 ‘의지의 주제’를 단단히 고정한다.

반주 매체는 기타다. 하프시코드의 ‘가는 철사’ 같은 음색을 즐겨 쓰던 작곡가의 취향이 기타의 장력과 공명으로 옮겨 온 듯하다. 기타 선택은 피아노가 없는 공간에서도 구현 가능한 유연성을 확보하고, 자음의 각과 모음의 숨을 섬세하게 받쳐 준다. 어법은 아토날리티의 과시 대신 가창성과 선율성을 전면에 내세운다. 합창단 편곡으로도 무리 없이 이식될 만큼 편안하고 아름다운 선율을 구축하고, 이후의 전개는 큰 원을 그리듯 멀어지고 다가오기를 반복한다.

밀물과 썰물처럼 장력과 이완이 교대하며, 청자는 자연스레 텍스트의 윤리적 고백에 동조하게 된다. 결국 해석의 중심은 “부끄럼 없는 삶”이라는 윤리적 명제로 수렴하고, 음악은 그 명제를 강요가 아닌 노래로 설득한다. 윤동주의 「서시」는 세대마다 여러 한국 작곡가들이 노랫말로 삼아 왔다. 다만 무대에서 반복 상연되며 정규 레퍼토리로 공고히 남은 작품은 의외로 드물다. 이 희소한 지형에서 탁현욱의 신작은 묵직한 존재감을 드러내며, 표준 레퍼토리로 도약할 가능성을 내보인다.

글: 노유경 Dr. Yookyung Nho-von Blumröder,

음악학 박사, 쾰른대학교 출강,

해금 앙상블(K-YUL) 음악감독 겸 단장,

독일 거주

이메일: Ynhovon1@uni-koeln.de / 인스타그램: @hangulmanse, @kyul_germany

#윤동주 #달밤 #서시 #탁현욱 #가곡 #한국가곡 #노유경리뷰 #하프시코드 #기타반주 #탱고오스티나토#리브르탱고 #그레이스존스 #혈월 #광복80주년 #서거80주기 #비평 #음악비평 #쾰른대학교 #해금앙상블 #kyul_germany #CologneUniversity #KYUL